-

Numero di messaggi

103 -

Registrato dal

-

Ultima visita

-

Giorni ottenuti

12

Tipo di contenuto

Profili

Forum

Calendario

messaggi di Rafelnikov

-

-

12 ore fa, Satori dice:

@Rafelnikov,

finalmente ho trovato il testo esatto di Huang Po ( presso: Raccolta della Trasmissione della Lampada del periodo Ching-te), che fu uno dei più eminenti Maestri del Chan cinese (Chan, in cinese, equivale a Zen in giapponese). Completa a perfezione quanto ti andavo dicendo sull'impossibilità di principio di conoscere la Mente per mezzo della Mente stessa:

"...Si è creduto nell'esistenza di qualcosa che si realizza o si raggiunge fuori dalla mente, e di conseguenza la mente viene usata per cercarla, non avendo capito che la Mente e l'oggetto della sua ricerca sono la stessa cosa. La Mente non può essere usata dalla Mente per cercare qualcosa, poiché, anche dopo il possaggio di milioni di Kalpa il giorno del successo non potrà mai arrivare...".

P.s.

Per Kalpa, nelle cosmologie indo-buddiste, si intende generalmente un periodo di tempo lunghissimo, oltre la portata della sfera umana.

http://it.wikipedia.org/wiki/Kalpa

Caro Satori (nomen omen),

le filosofie e le religioni orientali hanno un fascino tutto particolare e sono sicuramente in topic in questa discussione perché consentono una forma di conoscenza alternativa alla nostra esperienza occidentale. Per quanto mi riguarda, ti posso confermare che è da molto tempo che ho scoperto che la mia ricerca di conoscenza (spinta da una innata curiosità) mi soddisfa nel "percorso" e non nel risultato.

Su un punto, comunque, non riusciamo a comprenderci. Sono convinto che la mente non può comprendere se stessa, infatti, mi sembra di ricordare di aver scritto che se ciò dovesse accadere allora non saremmo più uomini, ma altro. Ripeto il semplice ragionamento fatto sul concetto di infinito. Se si accetta la possibilità reale di un tempo infinito (e qui siamo già ad un atto di fede) allora tutto è possibile. I Kalpa sono numeri inimmaginabili, ma finiti. L'ipotesi di ciclicità del tempo è illimitata, ma finita. Sicuramente trattare il concetto di infinito, anche solo matematicamente, non è semplice e sono consapevole che può aprire facilmente le porte alla pazzia. Basta fermarsi a rifletterci.

Alla prossima, Raf

P. S.: Cosa c'è dietro la nostra testa?

Se il giocatore di scacchi muove il pezzo, chi muove la mano del giocatore?

-

4 ore fa, Satori dice:

La questione è che questo territorio è interdetto al linguaggio analitico, mentre può avere una certa utilità ùquello analogico.

Satori, se il linguaggio è l'unico mezzo per la comprensione allora le conclusioni riportate sono corrette. Ma nell'esempio che hai scritto della "bistecca" è evidente la forzatura di descrivere con il linguaggio qualcosa a cui accediamo con altri sensi.

Forse non sono stato abbastanza chiaro sul fatto che se si accetta la possibilità che l'infinito possa esistere realmente allora tutto è possibile, anche l'impossibile. Qui siamo di fronte ad un atto di fede. Quindi, potrebbe mai realizzarsi l'infinito? Ognuno può dare la risposta che meglio crede.

Io ho riflettuto sull'impossibilità della mente di comprendere se stessa, ma credo nell'infinito. Quindi non posso condividere le tue ultime conclusioni. Salvo riconoscere la forza dell'ego che può negare l'infinito e le sue possibilità.

Buon forum, Raf

-

18 ore fa, Satori dice:

@Rafelnikov, ho tralasciato di commentare un punto fondamentale da te sfiorato, questo:

“…non si può escludere che un domani la mente non sia più contenuta nell'attuale forma umana tale da poter comprenderla. Ovviamente ciò sposta il problema ad un altro livello senza risolverlo...”.

Non sono d’accordo, lo scorrere delle pagine di calendario può attualizzare il possibile, ma non rendere reale l’impossibile. Ti faccio notare che qui siamo del tutto fuori dalla sfera empirica, siamo nella pura logica, con un piede nella metafisica. Non ci sarà mai un istante della serie temporale in cui la mente potrà afferrare se stessa. Provo ad argomentare..........

@Satori, premesso l'aspetto interessante delle citazioni che hai riportato (in particolare Shankara), ma su cosa non sei d'accordo? Proprio perché siamo nella pura logica, l'ultimo capoverso della mia frase che hai citato contiene l'impossibilità di risolvere l'autoriflessione.

Anche se non l'avevo scritto, non mi sorprenderei che in un tempo infinito, concedendomi la possibilità che un tale concetto possa esistere non in potenza ma realmente, una mente che riuscisse a comprendere se stessa possa esistere. Faccio un banale esempio: i nostri occhi che ci consentono di vedere il mondo sono fisicamente impossibilitati a guardare loro stessi, ma ciò non ci ha impedito nel tempo e con oggetti specchianti a rendere possibile l'impossibile. Come facciamo a sapere oggi che non esisterà mai, in nessun tempo e in nessun luogo, un oggetto "specchiante" che ci consenta di capire la nostra mente?

È vero anche che bisognerebbe essere d'accordo su ciò che si intende con il termine "capire", ma ciò ci riporta pari pari a precedenti punti di questa discussione.

Buon forum, Raf

-

4 ore fa, Satori dice:

Da qui in poi, mi pare, sono parole di Douglas Hofstadter, giusto? Prodigiosa mente analitica; incredibile, quindi, che non tragga le giuste conclusioni dalle sue stesse conclusioni.

Giustissimo Satori......ho virgolettato male.

Sono con smartphone.....poi leggerò meglio il tuo commento al "punto fondamentale". Strana coincidenza.... anche io ho l'abitudine di scrivere qualcosa tipo compendio per meglio catalogare le mie letture.

A presto, Raf

-

14 ore fa, Satori dice:

Sai qual è il nocciolo della questione, secondo me, Rafelnikov? La coscienza non è categorizzabile, non può essere trattata né come un oggetto né come un processo; nel momento in cui ti accingi a parlarne, rendi predicabile – sennò non potresti trattarne linguisticamente – ciò che non può soggetto ad avere una cornice; essendo, la coscienza, la condizione per cui le cornici/categorie siano possibili. E’ come cercare di illuminare la luce con altra luce, o masticare i propri denti.

Sono in accordo con te su questa questione. Però, coerentemente con il contenuto dell'articolo di Nagel, non si può escludere che un domani la mente non sia più contenuta nell'attuale forma umana tale da poter comprenderla. Ovviamente ciò sposta il problema ad un altro livello senza risolverlo.

I problemi di autoriflessione conducono tutti allo stesso punto. Tutti i Teoremi della metamatematica e della teoria della calcolabilità suggeriscono che, quando la capacità di rappresentare la propria struttura ha raggiunto un certo punto critico, si ha il bacio della morte: ciò significa che non si potrà mai rappresentare se stessi in modo totale. Il Teorema di Incompletezza di Godel, il Teorema di Indecidibilità di Church, il Teorema della Fermata di Turing, il Teorema della Verità di Tarski ci danno tutti un ammonimento che sembra provenire da una vecchia favola: "Andare alla ricerca della conoscenza di se stessi significa intraprendere un viaggio......che sarà sempre incompleto, che non può essere tracciato su nessuna mappa, che non finirà mai e che non può essere descritto".

Forse quando un giorno riusciremo a comprendere la coscienza umana non saremo più umani. E tu, Satori, l'hai sempre saputo: IO SONO UNA BESTIA!!

Buonf forum, Raf

-

1

1

-

-

18 ore fa, Satori dice:

Grazie, Rafelnikov,

nel corso delle lettura del tuo post - che come sempre è ben strutturato ed esprime con semplicità concetti complessi - mi si accavallavano una serie di considerazioni. Mentre le metto in ordine, mi piacerebbe chiedere la tua opinione sull'articolo di Nagel, e, se non è troppo, sull'esperimento mentale ideato da John Searle, denominato "Stanza cinese" (1984).

Grazie anche a te Satori, che stimoli una discussione non semplice da affrontare in un forum.

L'articolo di Nagel è ben fatto e focalizza il cuore del problema della conoscenza in senso lato. Lo stretto collegamento dell'esperienza fenomenologica con il soggetto che la compie sembra porre limiti insormontabili. E come dargli torto........Anche io non credo al riduzionismo scientifico se non come metodo, ma non mi sento, a differenza di Nagel, di porre dei limiti all'immaginazione. Forse il problema deriva dal grado di certezza che si vuole attribuire alla nostra conoscenza. Più esso è alto e maggiori sono le ragioni di Nagel. Nessun riduzionismo (anche quelli più riusciti) può essere mai completo. Resterà sempre qualche problema da risolvere e ciò è nella nostra natura. Si procede per tentativi ed errori e senza certezze.

L'esperimento mentale di Searle ci porta ancora più in profondità sul problema della comprensione. Credo nell'esistenza di proprietà emergenti che derivano dalla complessità non facilmente riducibili alle parti che la determinano. Il nostro cervello ne è un esempio. Ma anche in questo caso lascio ampio spazio all'immaginazione in un tempo infinito. Affrontare il problema della sintassi come origine della semantica è un'impresa titanica. I problemi di Intelligenza artificiale forte devono essere rivisti in un'ottica di computer quantistici prima di chiudere l'argomento. Mi torna in mente il bel libro di Hofstadter "Gödel, Escher, Bach: un'eterna ghirlanda brillante".

Scusami Satori, devo essere forzatamente sintetico per questione di tempo, ma volevo comunque risponderti. Mi riservo, ovviamente, di tornare in argomento in maniera più compiuta.

Alla prossima, Raf

-

Il 1/7/2017 at 00:26, Satori dice:

Questo aspetto della questione è stato posto in forma radicale in un celeberrimo articolo del 1974 di Thomas Nagel, "What is it like to be a bat?, ossia, cosa si prova a essere un pipistrello?

Molto interessante, forse l'avevo letto in inglese......non ricordo più? La frase dell'articolo che riporto è molto affascinante per il suo contenuto informativo e per il suo aspetto paradossale (autoreferente) e ben si addice alla discussione:

"Abbastanza paradossalmente, noi possiamo avere la prova della verità di qualcosa che non possiamo capire realmente."

Anche se è passato molto tempo da quando riflettevo su questi argomenti, riporto di seguito degli appunti sulla disputa tra Einstein e Bohr circa l'anima della fisica e la natura della realtà. Spiega in parte anche la mia fascinazione per la casualità.

DIO GIOCA A DADI?

Il Congresso di Solvay (Bruxelles, 24-29 ottobre 1927) su "Elettroni e Fotoni" fu la sede dove iniziò un acceso dibattito tra due grandi scienziati circa la natura della Realtà e della Scienza. Bohr affermava che la Fisica ha per oggetto ciò che possiamo dire sulla Natura. Einstein invece riteneva che la Fisica fosse un tentativo di afferrare la realtà così com'é, indipendentemente dall'osservazione.

L'oggetto della discussione (pretesto) è l'interpretazione della meccanica quantistica. In tal senso Bohr sosteneva che tale teoria esauriva "le possibilità di rendere conto dei fenomeni osservabili", mentre Einstein riteneva tale teoria incompleta. Iniziarono così una serie di esperimenti "mentali" che l'uno poneva all'altro allo scopo di dimostrare la propria tesi. L'obiettivo principale per Einstein era quello di evidenziare l'incoerenza della meccanica quantistica attaccandone i principi fondanti: la non località e il principio di indeterminazione. L'analisi cominciava al mattino tra caffè e cornetti, proseguiva a pranzo e poi a cena con discussioni animate. Dopo diversi giorni Einstein comprese che la nuova interpretazione della meccanica quantistica non poteva essere confutata tanto facilmente, ma non voleva cedere. Così venne pronunciata la famosa frase che coglieva il suo stato d'animo: "Dio non gioca a dadi". Ma Bohr a sua volta rispose: "Ma non tocca a noi dire a Dio come deve far funzionare il mondo".

Alla base di tale incomprensione c'è, secondo me, la valutazione del concetto di incertezza che viene utilizzato. In altri termini, sappiamo che a livello macro il "caso" viene spesso usato come misura della nostra ignoranza sul fenomeno osservato. A livello atomico esso è una caratteristica del reale e misura le possibilità del fenomeno da osservare. Infatti nell'ideale del mondo matematico i due concetti si equivalgono. Ai miei occhi appare molto più semplice ed elegante una Natura che utilizza nel micromondo le regole del "caso", piuttosto che leggi predefinite. È solo apparente ad un livello macro la semplicità di tali leggi, ma esse comporterebbero nel governare il micromondo uno spreco di energia per gestire tutte le informazioni necessarie. É molto più semplice lasciare il caso a decidere. La Natura potrebbe anche non trovare un equilibrio, è vero, ma l'esistenza del mondo dimostra il contrario.

Per spiegarmi meglio faccio un esempio: lanciando una moneta con due facce, testa e croce, come facciamo a sceglierne una? (può apparire retorica in forum di giocatori) Ci può essere un approccio del tipo che effettua tutte le valutazioni, osservando le caratteristiche della moneta, la forza del lancio, la resistenza dell'aria, la superficie del piano, ecc.. È evidente che la lista di tali informazioni può diventare veramente lunga. E in ogni caso non avremo mai la certezza dell'esito, se non a costo di uno spreco di energia/tempo tale da non giustificare se non quell'unico lancio. Ci può essere un altro approccio che accetta l'incertezza, e sceglie senza nessun motivo l'uno o l'altro. In questo caso a me sembra che lo spreco energia/tempo sia zero.

A ben guardare sappiamo che finchè non viene lanciata la moneta i casi "testa" e "croce" sono equiprobabili e complementari. A lancio effettuato ed in corso, non ha senso parlare di uno dei due casi come realmente esistente. Entrambe le scelte esistono nel mondo reale. A questo punto il principio di indeterminazione può essere chiarificatore, nel senso che più conosciamo sull'evento "testa" minore sarà la conoscenza dell'altro evento, lasciando sempre il lancio in uno stato di indeterminazione. A livello sub atomico è ciò che accade continuamente, e questo spiega il principio di indeterminazione. Ovviamente tutti i lanci conclusi hanno un esito calcolabile e verificabile. Qui avviene il passaggio dal micro al macro mondo. Dire che non esiste la realtà a livello micro (viste le "bizzarre" leggi della meccanica quantistica) è come affermare l'inesistenza di "testa" e "croce" a lancio in corso.

Rileggendo mi sono accorto di essere stato molto "lungo".......... non proprio adeguato per un post...

Alla prossima, Raf

-

Il 29/5/2017 at 09:04, versoilsuccesso dice:

Riaggiorno questa discussione per fare un altro paio di domande inerenti alle sestine:

1- a quanto ammonta la probabilità che in ogni ciclo da 6, sortiscano tutte sestine diverse?

2- e le probabilità combinate in base alle estrazioni? Mi spiego meglio: sappiamo che una sestina ha il 16,67% di possibilità di sortita, per due sestine sono 33,34%. Bene come si calcola la % della successione. Certo è che non si sommano le probabilità (16,67 + 33,34), quindi mi servirebbe il calcolo

Grazie

Ciao versoilsuccesso,

noto l'assenza di risposte.......ma qualche formula te l'avevo fornita.

Delle tue due ultime domande, come per il precedente quesito, non mi è chiaro cosa intendi tu con il termine probabilità. L'altra volta scrivevi "possibilità"......comunque provo a risponderti.

1) Usando le formule che ho scritto sopra, abbiamo n^6=6^6=46.656 sestine possibili in 6 colpi di cui le sestinte tutte diverse nello stesso numero di colpi è n!=6!=720 quindi la "possibilità" di avere sestine tutte diverse in un ciclo di sei colpi è 720/46.656=0,01543;

2) Anche questa non è molto chiara....la probabilità di sortita di una sestina è 6/37=0,1621 e in % 16,21% quindi se ne giochi 2 allora 12/37=0,3242 se ne giochi 3 allora 18/37=0,4864 se ne giochi 4 allora 24/37=0,6486 ecc. ecc.

Se per caso ti interessa ricercare una ripetizione di una sestina in 5 colpi iniziando il gioco con 1 sestina, poi 2, 3,4 e infine 5 (questo è un gioco che piace a tanti giocatori), devi sapere che la probabilità di perdere si calcola così: (31/37)*(25/37)*(19/37)*(13/37)*(7/37)=0,0193 e in % 1,93%

Buon forum, Raf

-

1

1

-

-

17 ore fa, Satori dice:

Grazie come sempre, Rafelnikov, per il tempo che dedichi alla nostra discussione

Grazie anche a te........è un piacevole ritorno al tempo delle riflessioni.

17 ore fa, Satori dice:Una conoscenza, se tale, non può essere congetturale,

Non sono d'accordo. L'affermazione "conoscenza (congetturale)" non può essere decontestualizzata. Infatti, sulla base di quanto ho scritto sulla verità di una proposizione (cioé che non si può avere la certezza della verità, forse ti è sfuggito) é giustificabile come una logica conseguenza. Ovviamente siamo in buona compagnia con i più grandi pensatori del presente e del passato (Teoria della giustificazione) e si approda allo scetticismo filosofico (diverso dallo scetticismo scientifico).

Sull'analisi della frase citata di Popper, mi sembri eccessivo nell'escludere categoricamente la possibilità di far conseguire qualcosa dall'affermazione di non sapere niente. Se avessi costruito io la frase avrei aggiunto semplicemente un forse all'inizio della stessa per evitare contraddizioni e lasciare un'apertura ad eventuali conseguenze. In ogni caso ti suggerisco di approfondire l'effetto di Casimir derivato dalle fluttuazioni quantistiche in assenza di materia, così per scardinare le tue certezze sull'impossibilità di far derivare qualcosa dal nulla. Ovviamente, anticipo la tua immediata critica che quel nulla non è propriamente così se poi qualcosa si può derivare. Ed avresti ragione.

Comunque della frase citata condivido le conclusioni di essere meno assertivi possibile.

Poichè a me interessa più il cammino che l'arrivo, voglio citare anche Dante sulla conoscenza..........però non smontarlo altrimenti se ne perde la poesia:

« Fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza. »(Divina Commedia, Inferno XXVI)

Alla prossima, Raf

-

@EgmusTrovo molto triste la tua storia ed hai la mia piena solidarietà. Purtroppo l'avidità umana rispecchia il primitivo istinto di sopravvivenza dell'uomo e quindi sarà molto difficile sconfiggerla. La tua reazione è sulla giusta strada......@SatoriCaro Satori,quanto ho scritto nell'ultimo intervento cercava solo di rispondere alla tua domanda sul senso del termine "oggettivo" che era stato da me utilizzato in precedenza.15 ore fa, Satori dice:

...........ma, come ho scritto a più riprese, il significato e i limiti, all’interno della Scienza, di due precisi termini:

1°, conoscenza,

2°, oggettività.

Sulla natura della conoscenza (congetturale) e sull'impossibilità di raggiungerla, siamo in perfetto accordo. Questa è una citazione di Popper che condivido (anche per me ciò non vuol dire che concordo su tutta la sua filosofia):

"Noi non sappiamo niente - questo è il primo punto. Di conseguenza dobbiamo essere molto modesti - questo è il secondo punto. Che non diciamo di sapere, quando non sappiamo - questo è il terzo punto. Questo è all'incirca la concezione che io vorrei volentieri rendere popolare. Ma non è che ci siano troppe speranze."

Posso anche essere d'accordo con Rorty sul suo concetto di contigenza, infatti come avevo scritto per Newton ma vale per tutti "ogni uomo vive nel suo tempo" riconoscendo il carattere fugace delle proprie convinzioni. Mi "specchio" nel suo concetto di solidarietà, inteso come l'atteggiamento di chi si batte per diminuire la sofferenza e l'umiliazione degli esseri umani.Per me la verità é l'accordo di una proposizione con la realtà, sulla quale la proposizione dice qualcosa. Noi possiamo abbastanza spesso dire la verità, conseguire la verità. Mai, però, possiamo raggiungere la certezza.Questo spiega, tra l'altro, la mia fascinazione del caso e delle sue leggi.Sull'oggettività di alcuni processi di pensiero..........In passato giocavo a scacchi e ho riflettuto su questo gioco traslando sullo stesso la teoria dei tre mondi di Popper. L'accordo che trovai mi ha lasciato un vivido ricordo e forse ha condizionato leggermente le mie preferenze. I pezzi degli scacchi con la loro forma e la scacchiera appartengono chiaramente al mondo 1 e sono reali nella misura in cui intereagiscono con il mondo 2 degli eventi psichici (soggetti pensanti). Poi abbiamo i giocatori che appartengono al mondo 1 e al mondo 2 con tutte le riflessioni di pensiero e gli stati d'animo determinati dallo svolgersi di una partita. Anche qui è evidente la stretta interazione tra i due mondi. Ma la cosa che mi colpii maggiormente fu la natura del gioco degli scacchi come prodotto del mondo 3 dove acquisisce una sua esistenza oggettiva dopo che l'uomo ha creato le sue regole di gioco. Esistono complessità dovute a complete strategie e ad insiemi di relazioni tra le mosse che l'uomo non può inventare, ma solo scoprire con l'intuizione o mediante il calcolo. Quindi anche il mondo 3 è reale ed oggettivo nella misura in cui influisce indirettamente sul mondo 1 passando dall'interazione con il mondo 2 dei soggetti pensanti.Buona domenica, Raf -

Grazie anche a te, Satori, che stimoli finemente la discussione. Non è facile, viste le innumerevoli aperture a cui si prestano i tuoi interventi.....Il 15/6/2017 at 17:23, Satori dice:

"Oggettivati” come? Da dove salterebbe fuori un criterio la cui proprietà di oggettività sia in esso stesso intrinsecamente presente?

Oggettivazione? Premesso che è chiara la netta influenza delle tesi popperiane in quanto ho scritto, ovviamente perché strumentali a quanto volevo dire, restando sempre in un ambito ipotetico.La formulazione linguistica di un pensiero (meglio se scritto) diventa disponibile per una generale discussione critica. In questo senso è oggettivata: essa può venir affermata in modo congetturale da altri o anche da me stesso, ma può venir anche congetturalmente negata.A suo tempo avevo riflettuto sulla tesi di Popper che sosteneva che con le funzioni superiori del linguaggio sorge un nuovo mondo: il mondo dei prodotti dello spirito umano. Aveva chiamato questo mondo "mondo 3" per distinguerlo dal "mondo 1" costituito dalla materia fisica, campi di forze, ecc. e dal "mondo 2" quello fatto dalle esperienze coscienti e inconscie. Tra i tre mondi c'è una continua intereazione ed appare anche chiaro che il mondo 3 è senz'altro geneticamente il prodotto del mondo 2, ma anch'esso, tuttavia, ha una sua struttura, la quale è parzialmente autonoma. Buoni esempi ci vengono dalla matematica. La serie dei numeri naturali 1,2,3,..... e così di seguito è, credo, un prodotto del nostro linguaggio. Vi sono lingue primitive che conoscono solo "1, 2 e molti". La serie infinita dei numeri naturali è (come d'altronde il linguaggio umano) una grande invenzione. Ma i numeri primi non li ha inventati nessuno; sono stati scoperti nella serie dei numeri naturali, e certamente non da chiunque, ma dagli uomini che studiano questi numeri e loro caratteristiche (da matematici). Se si guardano le cose storicamente, si può allora dire che i numeri primi furono inventati insieme ai numeri naturali; ma essi non esistettero nel mondo 2 della coscienza umana prima che fossero scoperti, certamente molte centinaia di anni dopo. Possiamo dire che esistevano nel mondo 3 insieme e simultaneamente ai numeri naturali; esistevano dunque in una parte autonoma del mondo 3, prima della loro scoperta. Possiamo, anzi dobbiamo dire che l'esistenza dei numeri primi nel mondo 3 è stata una delle cause dei processi di pensiero all'interno del mondo 2 che hanno condotto alla loro scoperta - esattamente come l'esistenza del monte Everest fu una causa che portò il servizio geodetico indiano alla sua scoperta.I mondi 1, 2 e 3, infine e sebbene siano parzialmente autonomi, appartengono tuttavia allo stesso universo: essi stanno in relazione reciproca. Ma si può facilmente dimostrare che la conoscenza dell'universo, nella misura in cui essa stessa è una parte dell'universo (come di fatto lo è), necessariamente non é completabile.Su questo punto siamo sicuramente d'accordo. Tirare in ballo il teorema di Godel o altri toeremi metamatematici di incompletezza significa usare un armamento molto pesante contro una posizione relativamente debole.Altri tuoi punti meritano un commento, ma per ora mi fermo solo alla domanda che ho quotato.Alla prossima, Raf -

Caro Satori, è un piacere discutere con te.......ed effettivamente gli argomenti aperti si prestano ad ampliamento considerevole.

Però cercando di rimanere su qualche punto che che ci distanzia....forse ce la possiamo fare.

3 ore fa, Satori dice:Rilevo che, stando proprio alle premesse epistemologiche di Popper, è errato affermare che la Meccanica di Newton sia falsa; non è né vera né falsa (sempre stando alle sue premesse, che qui non voglio discutere), ma è quanto di meglio un ingegno eccelso come quello di Newton disponeva alla sua epoca. Oggi, ne ridiamo, e facciamo male, così come facciamo male a prostraci davanti alle due Teorie di Einstein, perché, esattamente come quelle di Newton, saranno falsificate, e rimpiazzate da altre, in una serie interminabile di falsificazioni che avranno fine con la scienza stessa. Questo si sa, è sulle conseguenze di questo che non mi trovo d’accordo con nessuno dei filosofi su citati. Cominciamo da: “sebbene questa rappresenti una eccellente approsimazione”; a cosa? A nulla di reale (contrariamente a quanto è stato fatto pensare alla gente “ordinaria”, ingannandola deliberatamente, allo scopo di imporre la Scienza come autorità totalizzante),

Premesso che considero anch'io Newton un genio (ognuno vive il suo tempo, non ci sono gare), però provo a rispondere alla tua domanda.

Einstein era perfettamente consapevole che la sua teoria, al pari di ogni altra teoria scientifica, fosse un tentativo provvisorio di soluzione, e dunque di natura ipotetica. Egli addusse le ragioni per le quali la sua teoria era da considerarsi lacunosa e insoddisfacente dalla prospettiva del suo programma di ricerca; e presentò una serie di requisiti che una adeguata teoria avrebbe dovuto soddisfare. Ma quello che egli pretendeva per la sua originaria teoria gravitazionale era che essa fosse una approssimazione migliore alla teoria da cercare di quanto lo fosse la teoria gravitazionale di Newton e che perciò fosse una migliore approssimazione alla verità. L'idea di avvicinamento alla verità è una delle più importanti idee della teoria della scienza. Questo dipende dal fatto che la discussione critica di teorie in competizione è di enorme importanza. Ma una discussione critica viene regolata da precisi valori. Essa necessita di un principio regolativo o, nella terminologia kantiana, di un'idea regolativa. Tre sono le idee più importanti, tra le idee regolative che governano la discussione critica: 1) l'idea di verità; 2) l'idea di contenuto logico ed empirico di una teoria; 3) l'idea di contenuto di verità di una teoria e di avvinamento alla verità.

Che l'idea di verità domini la discussione critica lo si evince dal fatto che si discute criticamente una teoria nella speranza di eliminare le teorie false. La seconda idea regolativa, ci porta a cercare teorie con grande contenuto informativo, con la conseguenza che quanto più asserisce una teoria tanto più grande è il rischio che la teoria sia falsa. Esempi di teorie con grande contenuto logico sono sia la teoria gravitazionale di Newton che quella di Einstein, o la teoria quantistica delle particelle. Queste teorie hanno, come già detto, un grande contenuto logico e un grande contenuto empirico. Questi due concetti di contenuto possono venir chiarificati nel modo che segue: il contenuto logico di una teoria è la quantità delle sue conseguenze, cioè l'insieme o la classe di tutte le proposizioni che possono venir logicamente dedotte dalla teoria in questione. Ancor più interessante è l'idea di contenuto empirico di una teoria. Partiamo dalla constatazione che una legge di natura empirica o una teoria empirica proibisce certi eventi osservabili. In altri termini l'insieme o la classe di proposizioni empiriche che stanno in rapporto di contraddizione con la teoria può essere definita anche come una possibilità di falsificazione della teoria in questione. Cioè se una possibilità di falsificazione viene effettivamente osservata, la teoria è allora empiricamente falsificata. E' interessante che la teoria più dice, più grande è l'insieme dei suoi falsificatori potenziali. Essa dice di più e può, quindi, risolvere più problemi: la sua potenziale forza esplicativa è più grande. Da questa prospettiva riconfrontiamo le due teorie gravitazionali di Newton e di Einstein. E subito si vede che il contenuto empirico e la forza esplicativa della teoria di Einstein sono più grandi di quella di Newton. Quella di Einsten, infatti, asserisce molto di più. Essa descrive non solo tutti i tipi di movimento descritti dalla teoria di Newton, in special modo le orbite dei pianeti, ma anche l'influsso della gravitazione sulla luce: una famiglia di problemi su cui Newton non ha niente da dire nè nella sua teoria gravitazionale nè nella sua ottica. La teoria di Einstein è anche più rischiosa: essa può di principio venir falsificata ad opera di osservazioni che non sfidano la teoria di Newton. E questo sta a dirci che il contenuto empirico, l'insieme dei falsificatori potenziali, è più grande del contenuto empirico della teoria di Newton. Di conseguenza, essa è inoltre molto più rigorosamente controllabile di quella di Newton, la quale è pure molto severamente controllabile. Se essa resiste a questi controlli, se supera queste prove, non possiamo propriamente dire che essa è vera, giacchè essa può venir falsificata in successivi controlli; noi però possiamo dire che non solo il suo contenuto empirico, ma che anche il suo contenuto di verità è più grande di quello della teoria di Newton: ciò signidica che l'insieme delle proposizioni vere, da essa deducibili è maggiore di quello che è possibile dedurre da quella di Newton. E possiamo per di più dire che la teoria di Einstein, alla luce della discussione critica, dove si fà pienamente uso anche dei risultati delle prove sperimentali, appare come una migliore approssimazione alla verità.

L'idea di approsimazione alla verità presuppone - come d'altronde anche l'idea di verità in quanto principio regolativo - una visione realistica del mondo. Essa non preesuppone che la realtà è tale quale viene descritta dalle nostre teorie scientifiche; ma presuppone che c'è una realtà e che noi con le nostre teorie, le quali sono idee da noi stessi create e dunque sempre idealizzazioni, possiamo avvinicinarci sempre di più ad una descrizione adeguata della realtà usando il metodo del tentativo e dell'errore.

Dopo l'introduzione del concetto di realtà è opportuno fermarmi, immaginando il fiume in piena di concetti che mi potresti giustamente fornire.

Satori, comunque, ti chiedo scusa della lunghezza, ma non era semplice rispondere sinteticamente.

Buona notte, Raf

-

Satori complimenti per il tuo profondo amore per la verità e per le tua capacità di trasformarlo in cotanta energia.

1 ora fa, Satori dice:Ecco, questo proprio non mi torna. Non cogli la differenza tra scienza e filosofia?

Su questo punto mi avevi già chiesto un chiarimento....ed effettivamente sono stato inpreciso. Semplicemente avevo fatto riferimento al dubbio amletico (mutuando il dilemma dicotomico del nostro Principe) per esprimere la mia attuale situazione di fronte a due opere notevoli dell'ingegno umano: la filosofia e la scienza. In particolare, mi colpisce il forte avvicinamente alla filosofia di una buona parte della moderna scienza (cosmologia, fisica, ecc.) perché è talmente lontana dalla possibilità di eventuali dimostrazioni "canoniche". La conclusione dell'articolo " materia signata quantitate" da te citato nel precedente link (molto interessante ed in parte condivisibile), mi sembra andare proprio nella stessa direzione ".... ma, per la verità, la scienza attuale non è forse fatta in gran parte di queste nozioni vuote che hanno unicamente il carattere di «convenzioni» senza la minima portata effettiva? "

1 ora fa, Satori dice:ma quella più radicale sta nell’oggetto. Quello della scienza concerne il mondo fenomenico e, in questo, solo quella parte i cui fenomeni si prestano a riproducibilità. Se un fenomeno non è replicabile da chiunque, atteso il rispetto delle medesime condizioni, qualunque cosa se ne possa desumere, non può essere ritenuto scienza. Pertanto, l’oggetto della scienza non riguarda l’intero processo natura, ma, di questo, solo la parte replicabile.

Ho citato Popper perché condivido il suo schema: 1) problema; 2) tentativo di soluzione; 3) Eliminazione degli errori. E' una falsa idea che nella scienza si prende il via dalle percezioni sensoriali o dalle osservazioni, mentre la situazione problematica ha la forza di suscitare lo sviluppo scientifico. Lo specifico della scienza umana sta nell'applicazione consapevole del metodo critico. Nel suddetto schema i tentativi di soluzione devono essere oggettivati in maniera tale da poter essere confutati o falsificati.

Il progresso scientifico consiste fondamentalmente nel fatto che le teorie vengono superate e sostituite da altre teorie. Queste nuove teorie devono essere in grado di risolvere almeno altrettanto bene tutti quei problemi che erano risolti dalle vecchie teorie (il caso che avevo citato tra la teoria gravitazionale di Einstein e quella di Newton è calzante). Popper ha scritto "..Dai giorni della teoria gravitazionale di Einstein abbiamo ragioni per supporre che la meccanica di Newton è falsa; sebbene questa rappresenti una eccellente approsimazione. Ma, in ogni caso, come quella di Newton così anche la teoria di Einstein è falsificabile......"

2 ore fa, Satori dice:Ragazzi, io ci ho riflettuto a lungo, e la mia conclusione è che, anche se contro intuitiva, la tesi di Whrof è vera.

Condivido le tesi espresse, precisando inoltre che quando si dice che una proposizione è un pensiero linguisticamente epresso, si dice una cosa giusta, ma non si evidenzia abbastanza nettamente questa oggettività della proposizione. Ciò dipende dalla ambiguità del termine "pensiero". Come in modo del tutto particolare hanno sottolineato filosofi come Bolzano e, dopo di lui, Frege occorre distinguere il processo soggettivo del pensiero dal contenuto oggettivo o dal contenuto logico o informativo del pensiero.

Satori non hai fato commenti sulla citazione di Dostoevskij...........strano!!

Poichè sono anch'io amante della verità (forse non al tuo livello), concludo con questa citazione di Niels Bohr: "Ci sono due tipi di verità: le verità semplici, dove gli opposti sono chiaramente assurdi, e le verità profonde, riconoscibili dal fatto che l'opposto è a sua volta una profonda verità".

Buon forum, Raf

-

23 ore fa, Satori dice:

Bentrovato, Rafelnikov,

anche io mancavo da un po', poi arriva J-J che, conoscendomi, mi tira l'esca, ed io abbocco. Facile!

Due cose, ho la certezza soggettiva che quella creatura coi baffi, il tuo cosiddetto "Avatar" (termine che aborro, perché blasfemo agli occhi di sa cosa sia un Avatara) sappia molte più cose di noi e della nostra filosofia. Quanto alla questione della gravitazione, seconda cosa, non è che Newton fosse meno intelligente di Einstein; gli facevano difetto un lessico e una sintassi (entrambi i termini usati in senso metaforico) non disponibili ai suoi tempi. Come penso converrai, quella di Einstein, più che una spiegazione completa (se lo fosse, sarebbe Rivelazione/Illuminazione, e quindi non falsificabile,e quindi non-Scienza), o, dico di più, anche parziale, è una "narrazione" molto più ricca (in termini previsionali e semantici) di quella di Newton; giacchè, al di fuori del formalismo matematico (Einstein dedusse le due Relatività a tavolino, con carta e penna) non può dire nulla alle nostre capacità cognitive, pioichè esse non sono staccate dalla percezione e dall'ìmmaginazione (l'essere umano non è solo ratio/dianoia, come i computer). Per entrambe, lo spazio/tempo relativistico è inconcepibile e inconoscibile, perché non esiste di per sè, ma solo come rappresentazione di astrazioni matematiche, nei termini del lessico e delle cose del nostro mondo. E' del tutto verosimile che, della gravità, vengano "narrazioni" ancora più complesse e rarefatte, previsionalmente più accurate, ma "vere" solo nelle regioni dell'astrazione matematica.

Per cui, torno a chiedermi: tutto ciò è conoscenza? Se si è d'accordo su quanto ho scritto e ciò nondimeno si risponde di sì alla domanda, allora la questione si sposta sulla definizione di conoscenza, che sarà del tutto diversa da quella che si usa per i comuni fatti del comune mondo.

Chiudo riportando il punto di vista Tradizionale Hindù sulla questione: "La Scienza occidentale è la conoscenza di ciò che non vale la pena di essere conosciuto".

Beh, chi ha capito come la penso, non sbaglierà nell'indovinare come valuto il punto di vista Hindù.

Una carezza la micio, che se la ride delle nostre chibbie. Noi, neppure lucciole, nello sterminato oceano del conoscibile.

P.s.

Dimenticavo,

quale aspetto della questione, Rafelnikov, trovi amletico? A me pare che, nel caso trattato, i tormenti del dolce Principe di Danimarca non trovino appiglio. Un'epistemoligia che non faccia concessioni alla mitologia scientista non mi pare possa estendersi molto oltre i limiti di questo seminato.

Sapremo mai cos'è un atomo?

L'atomo sarà mai un oggetto del nostro campo esperenziale?

Soprattutto, qualsiasi cosa si intenda per atomo, oltre che come metafora, esiste davvero, o è un "oggetto" come la radice quadrata di -1?

Nutro dubbi solo sull'ultima domanda.

Caro Satori,è invidiabile la tua capacità di affrontare qualsiasi argomento con la stessa energia che dimostri tu.Non ho scritto che Newton era meno intelligente di Einstein e nemmeno che la teoria gravitazionale di quest'ultimo fosse completa.Purtroppo i dubbi aumentano con la conoscenza e qui siamo già in circolarità prima di iniziare.........spesso mi chiedo cosa mai stanno pensando i miei gatti e faccio più fatica ad ipotizzare risposte rispetto alle domande sul mondo che ci circonda."È meglio essere infelici, ma sapere, piuttosto che vivere felici... in una sciocca incoscienza" come non essere d'accordo con il tuo scrittore russo preferito.

Tutta la conoscenza prescientifica, sia essa animale o umana, è dogmatica; e con la scoperta del metodo non dogmatico, cioè del metodo critico, comincia la scienza (Popper). La continua ricerca di soluzioni a problemi che a loro volta genereranno ulteriori problemi mi appare una caratteristica peculiare della natura umana. É inevitabile seguire la nostra natura. Conoscenza, nell'accezione comune, è tutto ciò che è in accordo con i fatti, quindi spostiamo il problema su quali fatti vogliamo conoscere. Condivido che i "comuni fatti del comune mondo" che hai scritto ci portano fuori strada........e questo spiega la difficoltà di comprendere le attuali scoperte scientifiche.Il mondo delle particelle è a dir poco comico per la molteplicità di quark che sono stati teorizzati, ma gli effetti purtroppo sono reali nel comune significato che attribuiamo a tale termine. Rispondere alle domande sull'esistenza dell'atomo può essere paragonato, secondo me, alla stessa fiducia che si può avere in un modello dell'evento tipico del gioco della Roulette. Il lancio della pallina. Questo evento determina un fatto, considerato anche tutti i sottoventi che lo influenzano, sintetizzato dalla sortita del numero. Costruire quindi un modello che possa accordarsi con questo fatto, dimostrerebbe scientificamente la non casualità del gioco, ma viste le notevoli difficoltà a creare questo modello ciò non vuol dire automaticamente che "il lancio del croupier non esiste" oppure che non possiamo sperimentare la sortita del numero. Quello che abbiamo è il miglior modello possibile di spiegare gli effetti dell'atomo, e ti posso garantire che esiste un modello (per me il migliore) che può spiegare il lancio del croupier.Buon forum, Raf -

1 ora fa, emgus dice:

Il cicap quando si trova di fronte ad eventi inspiegalbili cerca in tutti i modi di trovare spiegazioni dove non possono esserci, quando non si riescono a spiegare certi fenomeni sarebbe opportuno riconoscerlo ed ammetterlo, sono più le cose che la scienza non sà e non saprà mai spiegare che quelle che pomposamente ci vende come verità di fede, noi utilizziamo le conseguenze di certi fenomeni senza sapere esattamente come si generano, come la gravità , ne subiamo le conseguenze senza conoscere cosa la genera.

felicità

Leggendo gli ultimi interventi di questa discussione, trovo il problema posto di tipo amletico e, personalmente, non ricordo più se ho iniziato a studiare prima la filosofia oppure la scienza. Sicuramente oggi non riesco più a coglierne la differenza. Forse è una questione di metodo.

X Egmus

Pur non contraddicendo le tue premesse, mi permetto di precisare la conclusione contenuta nell'esempio citato: la gravità.

La spiegazione della gravità è una delle più eleganti della storia della fisica ed è stata fornita da Einstein ad inizio del secolo scorso. Ovviamente anch'essa è suscettibile di ulteriore perfezionamento (integrazione).

Newton con le sue leggi non ha mai fornito una spiegazione del concetto di gravità, e quindi è stato utilizzato quello di forza invisibile, quasi magica. Einstein ha ipotizzato, e poi è stato dimostrato, che la gravità non è una forza ma solo una conseguenza della geometria dello spazio-tempo. In altri termini é la forma dello spazio-tempo che determina l'unico percorso possibile (geodetica) che un oggetto può compiere e ciò appare, agli occhi di un osservatore, come se fosse soggetto ad una forza. A sua volta qualsiasi oggetto massivo deforma lo spazio-tempo determinandone la sua geometria e gli equilibri/squilibri gravitazionali che popolano il nostro Universo. La bellezza di questo concetto è notevole anche in assenza del formalismo matematico che lo dimostra.

Comunque mi rendo conto che per il senso comune è difficile percepirne la differenza, visto che le leggi di Newton funzionano benissimo nell'ordinario. La teoria gravitazionale di Einstein è solo più completa rispetto a quella di Newton, anche se non ancora definitiva vista l'insoluta integrazione con la meccanica quantistica (lasciando stare per il momento la teoria delle superstringhe, la teoria M, ecc.).

Buon forum, Raf

-

Il 8/4/2017 at 22:58, jackjoliet dice:

Ciao Raf, ho modificato come da tua richiesta.

Credo che ci sia un timer oltre il quale non è possibile modificare i propri messaggi, ma non ti so dire con certezza.Grazie JJ,

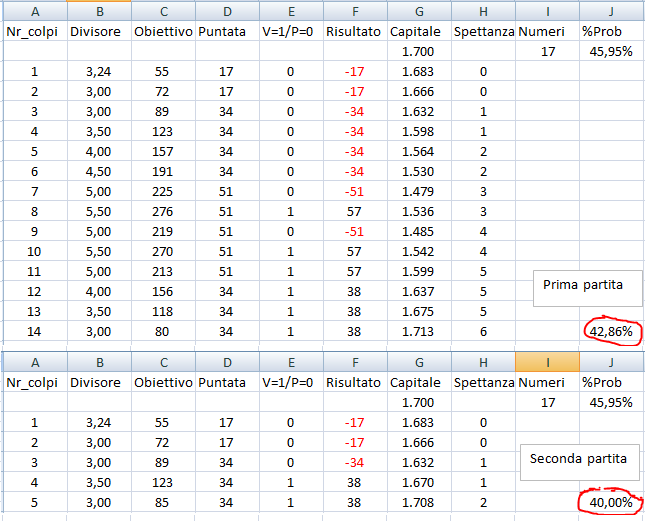

approfitto ancora della tua disponibilità per sostituire anche l'immagine di esempio perché ho notato un errore nel risultato quando si vince (avevo lasciato una formula che si riferiva ad un'altra chance)...........i contenuti però non cambiano perciò riallego di seguito due esempi corretti. In questi, essendo adattati al gioco dei pieni descritto, ho variato la modalità di calcolo del divisore nel caso di perdita correlandolo allo scarto teorico a colpo (0,50). Quindi si incrementa di 0,50 e non di una unità.

Saluti, Raf

-

1 ora fa, Rafelnikov dice:

Giocando 17 numeri, il pagamento lordo sarà 17/22=2,118

Figurati Satori, appena mi è possibile rifletto anche sul differenziale.

Rileggendo mi sono accorto di aver commesso un errore, ma non so perché non mi consente più la modifica, allora sulla mia frase citata bisogna correggere (chi lo può fare l'amministratore?) "...........sarà 36/17=2,118"

Saluti, Raf

p.s.: per gli amministratori.....ma perché non consente più la modifica, ho notato nel precedente mio messaggio anche qualche errore di ortografia ma non mi è consentito più di modificarlo. È normale?

-

Ciao Satori,

l'esempio con i pieni ha la sola particolarità che il numero dei pieni in gioco diventa il fattore minimo di puntata, ma per il resto non cambia nulla.

E' necessario creare una tabella come quella riportata nei seguenti esempi di partite:

La prima riga si lascia tutta vuota tranne il campo del capitale che andiamo a rischiare. Normalmente la puntata rappresenta l'1% del capitale, ma nel caso dei pieni procediamo al contrario, cioè definiamo la puntata minima (nel nostro esempio 17) e moltiplichiamo la stessa per 100 ottenendo così il suddetto capitale.

La prima colonna rappresenta il numero dei colpi di gioco, nella seconda si scrive il divisore, nella terza la puntata e così via come riportato nell'esempio. Il divisore si ottiene raddoppiando la quota di pagamento ed aggiungendo una unità. Giocando 17 numeri, il pagamento lordo sarà 36/17=2,118 e quindi il pagamento netto sarà 1,118 che rappresenta la nostra quota; per calcolare il DIV=(1,118*2)+1=3,236 che arrotondiamo per difetto a 3 (se decidiamo di giocare in maniera conservativa) o per eccesso a 4 (se vogliamo essere più aggressivi). L'obiettivo si definisce come risultato del divisore per la puntata minima.

Descrivendo la prima partita dell'esempio al primo colpo perdiamo e scriviamo come esito "0" e come risultato -17 aggiornando anche il capitale a 1.683. Al secondo colpo l'obiettivo si aggiorna sommando allo stesso il risultato del colpo precedente. Il divisore resta invariato fino a quando non segnamo un numero di sconfitte consecutive pari al valore del divisore: nel nostro caso dobbiamo incontrare 3 sconfitte consecutive. A partire da quel momento ogni volta che perderemo aumenteremo il divisore di una unità e in caso di vincita adotteremo il divisore che abbiamo usato per le righe precedenti a fronte di un obiettivo identico. Infatti all'ottavo colpo otteniamo una vincita e dopo aver aggiornato il nuovo obiettivo 191 verifichiamo nelle righe precedenti che a quello obiettivo abbiamo usato un divisore di 6 e sarà questo quello che useremo.

Giocando 17 numeri abbiamo una probabilità teorica di vincere del 45,95%, quindi la prima partita è durata 12 colpi vincendo solo 4 volte (33,33%) generando comunque un utile. La seconda partita si è chiusa in pari in 8 colpi e vincenso solo 2 volte (25%). Nella terza partita abbiamo ottenuto in 12 colpi 5 vittorie (41,67%) leggermente meno della spettanza e abbiamo ottenuto comunquel'utile fissato.

Come ho già scritto è una manovra molto resistente, ma si può fare di meglio..........

Buon forum a tutti, Raf

-

Il 7/4/2017 at 09:18, versoilsuccesso dice:

Buongiorno a tutti gli utenti del forum, arrivo subito al punto:

Considerando le sestine, quante possibilità ho, che su 4 estrazioni si generino:

1- 4 sestine diverse

2- 3 diverse e una ripetuta

3- 2 diverse e quindi ripetute una volta entrambe

4- 2 diverse ma con una ripetuta 2 volte

5- 1 ripetuta 3 volte?

Scusate la domanda, può sembrare annebbiata ma non lo è: sto facendo uno studio sulle probabilità e mi servirebbero questi dati per poi combaciarli con 5 estrazioni e 6..... ma una cosa per volta.

Ringrazio in anticipo per le risposte

Se con il termine di "possibilità" intendi il numero di 4 estrazioni che si generano, il calcolo è abbastanza semplice.

Bisogna utilizzare le formule delle disposizioni semplici con e senza ripetizioni dove n sono il numero degli elementi (1,2,3,4,5,6) e k le volte che vengono presi (estrazioni). Quindi nel tuo esempio n=6 e k=4. Quindi il totale delle disposizioni con ripetizioni D(n,k) sono n^k=6^4=1.296; di seguito le risposte:

1) D(n,k) senza ripetizioni = n! / (n-k)! = 6! / (6-4)! =360

2) D(n,k) senza ripetizioni = n! / (n-k)! = 6! / (6-3)! =120 e poichè ognuna non può contenere che uno dei propri elementi e ricordando che gli stessi sono 3 distinti =3*120=360

3) D(n,k) senza ripetizioni = n! / (n-k)! = 6! / (6-2)! =30 e poichè ognuna non può contenere che uno dei propri elementi, ma in 2 modi diversi =2*30=60

4) D(n,k) senza ripetizioni = n! / (n-k)! = 6! / (6-2)! =30 e poichè ognuna non può contenere che uno dei propri 2 elementi distinti, l'ultimo elemento deve essere necessariamente uno dei restanti 4 =2*4*30=240

5) D(n,k) senza ripetizioni = n! / (n-k)! = 6! / (6-1)! =6 e poichè ognuna non può contenere che uno dei restanti 5 ripetuto 3 volte =5*6=30

Buon forum, Raf

P.S.: più tardi risponderò alla discussione di Satori....

-

1

1

-

-

7 ore fa, Satori dice:

Buona giornata a tutti.

Qualcuno conosce questo programma, e sa come usarlo?

Scusami Satori,non conosco il programma ma ho sentito parlare del Retirement Staking Plan, si tratta di una metodologia che consente di modificare l'entità delle scommesse in funzione di un obiettivo di vincita proporzionale al capitale investito e sulla base delle probabilità teoriche di successo dell'evento scelto.

È stato inventato da Barry Hughes, grande esperto ed analista di corse di cavalli, e non è troppo complicato da capire. È una manovra economica molto elastica che consente di resistere a forti scarti negativi per il giocatore, mantenendo molto basse il livello delle puntate e generando un utile non solo in una situazione di equilibrio e, ovviamente, quando si registra uno scarto favorevole al giocatore, ma anche in alcuni casi in cui lo scarto è leggermente sfavorevole.Ritengo, comunque, più valida come manovra la Flex di Stefek, e personalmente credo che si possa fare ancora di meglio correlando il valore delle puntate ad una funzione di distribuzione delle probabilità che possa rappresentare adeguatamente la dinamica dei colpi Vinti e Persi dell'evento scelto.

Se ti interessa posso farti un esempio del RSP con la roulette, si definisce un divisore raddoppiando il valore di pagamento del banco (nelle Chance semplici il DIV=2), la puntata iniziale è l'1% del capitale da investire ..........però adesso sono con Ipad mi è scomodo scrivere una tabella.......

Alla prossima, Raf

-

4 minuti fa, Satori dice:

Gli dei sono capricciosi; quello della matematica, con me, è stato pure pertinace nella tirchieria. Però, ho fatto il militare a Cuneo.

......sei hai fatto il militare a Cuneo.....allora sei un uomo di mondo....

......sei hai fatto il militare a Cuneo.....allora sei un uomo di mondo....

forse gli dei sono stati costretti a bilanciare i doni con la tua notevole proprietà di linguaggio (cultura!).

Ciao Satori, interessante il tuo progetto....pagheresti comunque meno tassa. Altri studiosi del passato sono partiti da figure più brevi (2,3 e 4).....chissà...

-

1 ora fa, x=y dice:

Ma le ch. semplici comunemente intese sono, a mio parere, le peggiori per allestire una tale filosofia di gioco.

Scusami x=y, forse non sono stato abbastanza chiaro......giocare la manovra Deheveuls ha più del 90% di avere successo, ciò vuol dire che è equivalente (circa) a giocare 33 numeri o qualsiasi altra combinazione che abbia il 90% di probabilità di successo. Ovviamente la difficoltà rimane quella di gestire gli scarti, ma la manovra può avere un beneficio dovuto alla notevole frequenza delle vincite. È vero anche che tale frequenza paga un "prezzo" nel diverso fattore di pagamento che riporta in equilibrio il gioco (si vince mediamente poco più di 9 volte un pezzo e si perde una volta 10 pezzi).

Saluti a te, Raf

-

La teoria della Bold Strategy è stata dimostrata nel 1965 da Dubins e Savage e confermata poi in seguito da complessi studi matematici. Questi ultimi dimostrano che se il banco ha un vantaggio sul giocatore allora la migliore strategia è effettuare una puntata che consenta di raggiungere il proprio obiettivo prima possibile (Bold Strategy); gli stessi studi dimostrano anche che se il giocatore avesse un vantaggio sul banco la migliore strategia sarebbe la Timid Strategy (massa pari), poiché essa riduce al massimo il rischio di perdere per le fluttuazioni sfavorevoli (scarti negativi).

Quindi in termini matematici aumentare la puntata è una buona idea quando il banco ha un vantaggio sul giocatore, è una cattiva idea quando il giocatore ha un vantaggio sul banco, è indifferente se il gioco è equo.

Aggiungo, inoltre, che questa teoria risolve un problema matematico teorico lontano dalla realtà dei fatti. Esso presuppone che una volta raggiunto l'obiettivo il giocatore smetta di giocare, e tutti noi sappiamo che nella pratica non è certo così. Quindi una reale strategia di gioco è ancora più complessa perché deve considerare anche la variabile giocatore....

Relativamente al sistema dell'utente beretta28, questo si basava sulla manovra del professor Deheveuls che indicò il miglior modo di giocare per vincere un pezzo partendo da un capitale di 10 pezzi (in pratica applicò la Bold Strategy).

Recentemente mi è capitato di approfondire la manovra Deheveuls per una collaborazione con un utente e forse può essere utile conoscere la probabilità precisa della sua chiusura con successo. Per esempio nel predetto sistema di beretta28 si enfatizza la sua stabilità, però bisogna comprendere che questa è solo una conseguenza della sua probabilità di successo.

Come è stato scritto, il matematico si è posto il problema di vincere il 10% del capitale impiegato giocando una chance semplice alla R francese adottando la strategia di Dubins e Savage. Pertanto passare da 10 a 11 nel minor numero di colpi possibili, giocando R/N e rischiando tutto il capitale di 10, ha una probabilità del 90,426% = (p+q*p+q^2*p+q^3*p^2+q^4*p^5) / (1-q^5*p^5) dove p=18/37 e q=19/37.

Ti posso garantire che anche questo evento ha i suoi scarti previsti dal calcolo delle probabilità, ma presenta anche un'aspetto che può essere sfruttato se si è capace di costruire un manovra finanziara in grado di gestirne gli scarti. L'aspetto a cui mi riferisco è semplicimente l'elevata frequenza di successo (90,426%) che può consentire rapidi rientri.

In uno dei miei primi interventi su questo forum in una discussione di Satori, scrissi che se non si ha un vantaggio nel costruire un sistema non ha importanza la chance da giocare, ma il livello di probabilità dell'evento scelto. Satori, intelligentemente, condivise in pieno.

Buon forum, Raf

-

6 minuti fa, enio24 dice:

In questo caso l utilità la stavo cercando io..... se te la sei menata fraintendendo questo .... e per cosi poco.... mi sa che hai dei limiti ben più grandi di quel che dai a intendere ........

Quando ho scritto : sono molto curioso di visionare tanta scienza incompresa fino ad oggi ...

facevo riferimento ad uno scambio di battute fra Satori e il Prof . di qualche post fa

facevo riferimento ad uno scambio di battute fra Satori e il Prof . di qualche post fa

Per quanto mi riguarda , capisco benissimo quello che hai detto fin dal inizio ....

Non mi convince ma ti capisco

Ho dei limiti??

Ti riferivi ad uno scambio di battute tra Satori e Il Prof......qualche post prima??? Hai sbagliato discussione allora??

Offendi la mia intelligenza!!

Scienza, conoscenza e realtà

in Off Topic

Inserita:

Satori è evidente che non ci siamo.

Una semplice domanda: ma chi definisce che qualcosa è impossibile?

Una cultura occidentale e/o orientale fatta da uomini?

É impossibile che si sbaglino?

Solo il trascorrere del tempo può dimostrarlo......